新闻公告

自由科学还是教育工程?杜威与贾德治下教育学方向之争

摘要

跻身于众多芝加哥学派之中,芝加哥大学的教育系富有特色。在它曲折的历史上,不得不提到两位重要的奠基人——杜威(John Dewey)与贾德(Charles Judd)。杜威1894年来到芝加哥,创建并领导教育系长达十年,其继任者贾德领导该系将近三十年。这四十年不仅是芝大的奠基时期,也是教育学科在高等教育立足的转折时期,更是美国横跨进步主义、一战、大萧条与全面走向科学管理和效率至上的历史阶段。卡拉汉(Raymond Callahan)在其《教育与效率崇拜》(Education and the Cult of Efficiency)中指出, 19世纪富有影响力的教育家是像贺拉斯·曼(Horace Mann)、亨利·巴纳德(Henry Barnard)和威廉·哈里斯(William Harris)这样的人物,其身份是学者和政治家(statesmen),从职业认同来讲,他们的地位更接近律师或者神职人员, 而1910年之后培养出来的教育行政人员往往将自己认同为管理者(business executive)(Callahan, 1962: 7—8)。这个转向意味深长,它标志着公众对教育的理解在整个20世纪逐渐不再以教师为中心,从事教育工作的人也不再去问“教育何为”这样的根本问题,教育逐渐步入以科学管理 (scientific management)和职业化为特征的时代。它不仅意味着哲学上对教育的思考被边缘化、教书作为一项技艺的观念逐渐衰落,而且意味着效率和可测量能力的增长成为教育可操作的目标,具有专业知识的教育专家和行政人员成为学校组织的掌舵者。这一过程在芝加哥大学的历史上表现为从杜威到贾德教育理念和实践的过渡。

杜威执掌教育系的十年,不仅是他本人的哲学思考落实到教育实践的十年,也是芝大教育系确立其独特品格的重要时期。芝大教育系在其后几十年的发展中,试图区别于其他由教师学院(teachers’ college)升格而来的教育学院,将教育学塑造成与大学其他学科具有同等学术地位的独立学科。杜威将教育学定位为“自由科学”(liberal science)。“自由科学”一词被密歇根大学教育家佩恩(William Payne)认作现代大学的目标,笔者认为它恰当表达了杜威的教育理想。它不同于传统的博雅教育(liberal arts education),并不以奠基于古典人文教育的知识和修养为目标,而是面向19世纪科学、尤其是进化论出现以后对人的心智以及环境的全新理解;它结合生物学、心理学、社会科学、哲学和伦理学对人的认知和成长的研究,把握人在急剧变动的社会中的角色,对教育的社会功用有更明确的定位。自由科学凝聚了这一时代对以探询(inquiry)的方式解决问题的信仰,这一品格在芝大教育系近百年的历史中,通过师承和芝大独特的学术氛围,在乔治·康茨(George Counts)、菲利普·杰克逊(Philip Jackson)、查尔斯·比德维尔(Charles Bidwell)、丹·罗蒂(Dan Lortie)等众多学者的身上可以看到。其影响扩散到芝大之外,塑造了包括耶鲁的人类关系研究所(Institute of Human Relations)、哈佛的社会关系系(Department of Social Relations)在内的多个学术组织。与有着深厚情谊的同道米德一样,杜威本人性格羞怯、内省,善于沉思而非社交,他的授课风格常被揶揄为对着天花板口述,其写作也常被论争对手如白璧德称为模糊而不准确。然而杜威并不止步于教育哲学,他对教育的思考与基于儿童课堂的日常观察融为一体,并亲力亲为管理实验学校的财政开支、教师聘用和教学课程体系等;更重要的是,他创办并领导了彼时仍然附属于哲学系的教育系,确立了教育学科在研究型大学的地位。

1904年杜威因为与芝大校董及哈珀校长在包括协调教育学院(School of Education)和教育学系的隶属关系(1901年,在芝加哥基础教育中负有声望的进步主义教育家弗朗西斯·帕克[Francis W. Parker]在哈珀校长的邀请下进入芝加哥大学,和他的团队一起组建了教育学院。教育学院继承自帕克所创立的芝加哥师范学校[Chicago Normal School]和芝加哥研究所[Chicago Institute],以教师培训、解决教育实践问题为目的。次年,帕克去世,杜威接管教育学院,但是未能协调好与教育学院同事的紧张关系,这成为杜威离开芝大的原因之一。参见 Knoll [2015]),以及杜威夫人暂领的实验学校何去何从的问题上多有龃龉,离开经营十年的芝大。经历五年的过渡之后,教育系迎来了在其历史上打上深刻烙印的贾德。贾德管理芝大教育系近三十年,至今仍然屹立于芝大校园的贾德大楼(Judd Hall)建于1929年(1929年,普通教育委员会[General Education Board]给教育系150万美元资助, 其中100万美元用于建造大楼,其余成为这个系的捐赠基金,而同时大学需要给教育系双倍的预算。无疑,贾德是一个善于经营的系主任),从贾德时代开始就是教育系的地标。贾德与杜威一样,是一位富有行动力的学者,同样思考大学的教育系为何要存在的根本问题;与杜威不同的是,贾德摒弃了对教育的哲学思考,致力于教育学科的迅速职业化,并将对课堂教育过程的关注转向对学校行政管理的重视。杜威与贾德所处的时代对19世纪盛行的师范学院教师培养模式提出挑战。师范学院注重模范课程(model lessons)和实践学校(practice schools)的建立,学习方式大多是师徒制 (the master apprentice system),教与学是通过模仿来实现的(Clifford & Guthrie, 1988: 56)。杜威试图通过大学的自由科学之结合来扩充和滋养教师的学识与眼界,改变师范教育肤浅、狭隘、机械的局面。与杜威相比,贾德对师范教育更不通融,他认为大学的教育学科必须走向完整的职业化,其目标是类似于法学、医学这样有声望的职业学科,应该培养校长这样的教育决策者而非教师。作为一名出色的心理学家,贾德对认知过程的效果和测量更感兴趣,而不是杜威所在意的真实的教育过程。他彻底改造了杜威时期的课程遗产,将教育哲学(杜威之后由米德讲授)视为形而上学的残余而移出教育系,通过开设大量的入门课程和专门课程,将教育系的课程体系大大扩展,通过提高教育学的入门门槛,吸引大量男性学生的报考,并参与大规模的学校调查以及改革芝大的考试制度等,逐渐树立了教育学科的专门化、科学化形象。正如安德鲁·阿伯特(Andrew Abbott)在讨论职业自主性时所言,职业化取决于能否树立清晰牢固的职业门槛(Abbott,1988)。贾德努力的方向无疑符合确立并稳固职业管辖权这一标准。

可以看到,杜威与贾德都是开创性的学科领袖,前者在大学共同体中收获了广泛的赞誉,而后者迅速提高了教育学科的职业地位。站在贾德时代来看,杜威既不科学也无效率,是应该被取代的前职业化时代剩余,贾德的门人哈罗德·鲁格(Harold Rugg)曾大肆抱怨杜威缺乏科学事实 (Rugg, 1941)。但是杜威的影响持续存在,无论在贾德之后的继任者拉尔夫·泰勒(Ralph Tyler)那里,还是之后芝大教育系的历史上,杜威的遗产总是一再被提及。如果说,杜威与贾德分别代表了芝大教育学的两座高峰的话,他们各自赋予教育学科的品格是不同的。杜威时代的芝大教育学赢得了大学共同体中的声誉,它的影响力甚至是全美国的。与之相比,贾德时代开创的方向是提高教育学科的职业化地位,培养专门人才,确立芝大教育学在纵向学科等级序列中的领头地位,在大学范围内以专家的身份进入课程和考试制度的设计;也正因为如此,反而距离大学共同体越来越远,甚至受到大学基础学科教授的诘难。芝大教育系于1996年解散,重要原因之一便在于教育学科的学术地位并不为同处社会科学部(Social Science Division)的其他系科认同。换言之,杜威与贾德留给我们的问题是: 今天思考教育学科在现代大学中的角色时,职业化是否为其唯一目标?如果职业声望与学科声望并非并行不悖,教育学科何去何从?

关于这段历史,国内学者李伟(2008)和周勇(2010)的研究指出,教育系未能继承杜威的遗产,将研究目光聚焦于认知和教育测量而非教育实践,既没有回应基础教育中的难题,也未能培养在各学科之间有足够学术声望的大师。这一局面折射了教育学科从诞生时就存在的学术取向和职业取向之间的矛盾,以及角色不清的困境(陈桂生,2019)。本文将运用历史档案和通信材料,考察在杜威与贾德活跃时期芝大教育系的转型,他们各自领导(chairmanship)风格的差异,以及由此引申出来的对教育学科现状的思考。

二、从人文主义到自由科学的转型

杜威与贾德身处的时代,正是教育学从传统人文主义理想中脱胎而出、确立自身“科学”地位的时代。耶格尔(Werner Jaeger)在《教化:古希腊文化的理想》(Paideia: die Formung Des Griechischen Menschen)一书中指出,希腊人代表的古典西方的智识原则不是个人主义,而是人文主义(humanitas, humanism),人文主义并不将自然的人作为教育的尺度,而是认为在人的行为之外,还有更高一层含义,更高贵更严格,将人培养成具有人性的过程(耶格尔,2021:12)。人性的获得和城邦的生活密不可分,教育并不是私人技艺的总和。人性也代表一种价值观,一种自觉追求的理想。按照亚里士多德在《伦理学》中对沉思生活的推崇,教育就是照着看(静观和观照)的榜样(典范)来深思熟虑陶冶人的品格的过程(耶格尔,2021:9),即按照理想来陶冶陶铸品格,是塑性成形的行为,其中指导性的范式是型相。这是以人类为中心而不是以个人为中心的表达。人文主义的教育理想经过文艺复兴和启蒙时代的洗礼,对自然和感性自我的接纳,使其内涵产生了一些重要变化。19世纪的新人文主义者如马修·阿诺德(Mathew Arnold)将文化定义为“古往今来人们所思所说之最佳者”,将文化之广泛的教化意义弱化了,古典的理想人格因此变成了某种保存在博物馆中精美的遗存 (耶格尔,2021:6)。托马斯·埃利奥特(Thomas S. Eliot)在《试论文化的定义》(Notes Toward a Definition of Culture)中讨论了人类学化的“文化”概念与希腊文化代表的某种完人理想(areté)之间的差别,前者认为文化是各民族全部生活方式的表达,是其固有品质;而后者则是德性,乃非凡的能力(Eliot,1949)。可以看到,19世纪是人文主义教育理想式微的年代,尽管如此,新人文主义者仍然将教育视为朝向某种标准(standards)和理想的锤炼过程,人只有通过理性和自觉意志对自我锤炼,才能够获得一种发展的自由。

人文主义教育理念在19世纪的美国大学中也是主流,学校被认为是锻炼学生精神的场所。在课程体系中,学习内容必须是有规训价值的,学生要把差不多三分之二的时间投入古典语言的学习,大学讲授的科学也不是实验性的,除此之外就是道德哲学、基督教和数学。这一套知识体系保证学生共享一份精神遗产,这是19世纪美国大学秉持的教育平等理念 (Harris, 1970: 26—27)(同样参见1828年的“耶鲁报告”[Yale Report][Committee of the Corporation, & the Academical Faculty, 1961: 275—291]。赫希[E. D. Hirsch]继承了这一理念,在《文化修养》[Cultural Literacy,1987]一书中强调知识的重要性, 他和坎德尔[Isaac Kandel]一样,认为教育应该“传播世界的文化”[share the culture of the world],而文化和知识含量的降低对穷苦的孩子影响最大[Ravitch,2000: 464])。哈里斯和哈佛校长查尔斯·埃利奥特(Charles W. Eliot)是世纪转折时期坚守人文主义精神训练的教育家。然而,19世纪末开始的进步主义运动开始质疑这一教育理念。比如,修习拉丁语过去一直被认为是心灵的体操(mental gymnastics),学生可以在修习语法和写作训练中让自己的想法更有逻辑更清晰,詹姆斯·贝克(James Baker)作为十人委员会(Committee of Ten)(1892年,美国教育协会[National Education Association]成立了十人委员会,以总结当时中等教育的现状并提出全国性的建议。哈佛大学的校长查尔斯·埃利奥特担任主席,委员会还包括时任美国教育总署署长的哈里斯和另外四位大学校长、三位中学校长、一位大学教授。十人委员会于次年发布报告,认为中学生应当接受高质量的自由教育,提倡教育中的心智训练[mental discipline];大学应当放弃以拉丁语和希腊语作为考试科目,而是用现代语言考试招收学生。这一报告引发广泛争论,保守主义者认为报告放弃了古典教育的价值,而进步主义者认为这些教育法早已过时。见Ravitch[2000: 41—47])的成员之一,非常强调教育的内容,他认为知识的内容而不是抽象的能力才是教育的重点 (Ravitch,2000: 44—45)。杜威的朋友、心理学家威廉·詹姆斯(William James)通过自我实验证明,记忆力的训练并不是可以转移的,背诵雨果所写的《萨梯》(Satyr)并不会让他更熟练地背诵弥尔顿的《失乐园》(Ravitch,2000: 63)。詹姆斯在心理学上的推进就是否认单独的心智存在的可能性,指出心灵不过是对环境的动态反应,身体与情感的反应与理智不可分割。杜威的老师辈人物心理学家斯坦利·霍尔(Stanley Hall)提倡以儿童为中心的教育观,可以说全面取消了人文主义教育理念中锤炼心智的主张,而代之以自然发展的教育观。他认为,孩子不需要在八岁以前学习听说读写,孩子的自然基因遗传对其成才更有决定性(Ravitch,2000:72—73)。霍尔认为修习拉丁文没有普遍好处,而且孩子的教育必须符合他的天性,不需要将文法训练作为一种普遍基础教育(Hall, 1901)。(查尔斯·埃利奥特在同一期中对霍尔进行了回应,展现了其进步主义的转向,见Eliot [1901]。)埃利奥特本人在1908年左右也发生了突然的转向,他抛弃了一直坚守的人文主义课程观,并积极投身于职业和进步主义教育 (Smilie, 2016: 117)。1909年哈里斯辞世以后,人文主义教育观一度空悬,没有真正的继承者 (Watras, 2004: 13)。一种风气已经逐渐形成,人们普遍认为拉丁语和语法学习与普遍的能力没关系,立志于当农夫的学生就应该学习农业知识,教育与实践能力培养有更紧密的关系,也应该和孩子当下的兴趣有更密切的关联。

进步主义掀起了教育注重自然发展的潮流,在当时心理学、生物学和自然科学的全面支持下,它代表了大学校园中“科学”的取向,也引领了一种全新人格的培养理念。这是杜威所提倡的自由科学(liberal science)的精神,代表敏于捕捉经验、把握环境、务实求真的知识取向。他认为教育学应该成为这样一门科学,并能将这样一种教育理念普及开来。在哈里斯和埃利奥特之外为人文主义教育观发声最响的是哈佛的白璧德。他本人较少关注具体的课程组织,而更关心人文主义精神在这个时代塌陷以后带来的危险。他将杜威视为进步主义的领头人,也是人文主义精神最大的威胁。在他看来,杜威及其同道所代表的以经验为准绳的教育观,偏离了教育的本意,即人必须同时在向内和向外两个方面用力,塑造自己超越感性的自然存在,达至理想。比如白璧德认为,詹姆斯所宣扬的实用主义英雄人格已经不再具有传统绅士品格。詹姆斯说:“我们常认为,黑暗的王子可能是一位绅士;不过,无论世界和天堂的上帝为何,他肯定不是一位绅士。”(Babbitt, 2017: 7)它代表了标准(standards)在美国的全面崩坏,推动了反智主义的潮流,而始作俑者正是卢梭。卢梭的名言“人在思考的那一刻就成为了一个堕落的动物”(the man who thinks is a depraved animal),将智识看作堕落的伊始,开启了白璧德所言的人道主义(humanitarian),它与人文主义的最大分歧是将人的自然经验看作衡量善恶的标准,而非按照更高理想约制塑造的对象(白璧德更多的批评还可见《文学与美国的大学》,张沛、张源译,北京大学出版社2011年版)。只有文明的教养,才能够约制人的冲动或者说非理性的本能,以及每个人对知识、感官体验和权力的欲望约制,去掉锻炼心智的旧的课程体系,全面释放人的主观生命,就相当于去掉了限制人毁灭自己和他人的力量,实用主义以“适应”和“有用”为目标的教育无法提供真正的文化标准(standards)。

与人文主义的分歧凸显了杜威将教育学定义为自由科学的意义所在,也是理解杜威创办教育学的重要背景。白璧德将杜威视为论争的敌手,而杜威仅在《人文主义对我意味着什么》(What Humanism Means to Me)一文中提到两次白璧德的名字。或许,他认为新人文主义对进步主义的批判不值得做太大回应,因为时代的浪潮站在他这一边。在这篇小文中,杜威将人文主义追溯到文艺复兴和启蒙时期对权威(authority)的反叛:“它将我们的兴趣从古典文学带向了人的行动和感受的关切。”(Dewey, 1984 [1930]: 263)白璧德将人克服自私本能的修养过程称为教育,杜威则高度肯定了人的情感和行为冲动的自然利他部分。教育应该去推动冲动的自然释放,要相信人的行动能够改变并实现更好的社会前景。如果说向上追溯,看到的是自由科学与人文主义的分裂;那么向后延伸,自由科学与贾德代表的1930年代科学管理主义兴起后更加保守的教育理念也形成了鲜明对比。1930年代以后,对教育学的哲学讨论逐渐变少,而技术讨论日趋增多。大学的科层化与学科的专门化使得大学内部共通的理念交流变得越来越困难,而大学也逐渐失去了杜威时代引领公共舆论的作用。教育学在修建自己的职业化高塔时,与人文社科其他领域之间的鸿沟越来越深。教育学家变得越来越像工程师, 他们以专家的身份,划分、界定并掌握了教育过程、尤其是里面的决策部分,形成了“职业教育家的联合会” (interlocking directorate of professional educationists) (Bestor, 1985: 101—121)。杜威到贾德的过渡正是见证了这一历史转折。

三、从密歇根到芝加哥的教育实验

1894年杜威接受哈珀校长的邀请离开密歇根大学来到芝大,创建教育学系(Department of Pedagogy)和芝加哥大学实验学校(Laboratory School of University of Chicago)。其时,哈珀校长正踌躇满志,希望创立一所“独特而又综合的大学”,“将给这个国家的大学学习带来一场革命”(博耶,2018: 92)。向哈珀校长举荐杜威的詹姆斯·塔夫茨(James Tufts)是杜威在密歇根的好友,他是哈珀校长在耶鲁任教时的学生,后在德国接受教育。他在自传中提到,“在密歇根领略了西部精神”,“看到在善意友好的支持下大学的氛围”,“师生之间康健的关系”和“真正的民主精神”。(James H. Tufts. Autobiography, outline and notes. James Hayden Tufts Papers, 1908—1942, in Hanna Gray Special Collection Center, University of Chicago.)杜威1884年开始在密歇根哲学系教书,彼时密歇根有1400名左右学生,是一所规模较小而清新的学校。校长詹姆斯·安杰尔(James Angell) 是一位富有远见的人,在杜威女儿的回忆中,他是理想的大学校长,提升了密大的地位,“在师生之间形成一种真正的民主氛围,并且鼓励自由和责任感,这些对于有创造力的教育是不可或缺的”(Dewey, 1939: 19)。在密歇根期间,杜威主要从事哲学和伦理学的研究,他对教育的关注一方面受到妻子的影响,一方面来自他和麦克莱伦(James A. McLellan,加拿大安大略省师范学校的督学)始于明尼苏达的合作。1889年,杜威开始阐发心理学对教育的启示,认为教育必须从能够触动儿童的活动、兴趣和理念出发,导向有意义的实践行动;学校必须成为家庭和更高的伦理共同体(即普遍秩序)之间的纽带。学校无论在历史还是哲学上,都服务于社会和国家(McLellan & Dewey, 1889: 123)。这已经蕴含了杜威核心教育思想的元素。杜威的教育理念也可见于朋友劳埃德(Alfred H. Lloyd)的著作,后者认为真正的知识来自行动,兴趣是对行动的投入,而理念则是行动的筹划(Lloyd,1898)。可以说,密歇根时代的杜威在思考兴趣、行动、观念等问题时已有其日后教育理想的雏形。

塔夫茨来到芝大次年,当时参与筹建哲学系的斯特朗(Charles A. Strong)因为身体原因辞职,建议聘任杜威为哲学系主任 (head professorship)。伴随杜威从密歇根来到芝加哥的还有米德和从明尼苏达来的小詹姆斯·安杰尔(James Angell)(1891年塔夫茨离开密歇根前往弗莱堡大学进修哲学后,杜威聘任米德代替塔夫茨讲授高级哲学课程。米德毕业于欧柏林学院,在哈佛追随詹姆斯和罗伊斯[Josiah Royce]学习,随后前往柏林和莱比锡大学深造,1891年回国。见Dykhuizen[1973]。小詹姆斯·安杰尔是杜威在密歇根的学生,他的父亲就是密大校长。关于杜威加入芝大的历史,也参见Tufts, James H. Personal memoirs about John Dewey. Box 3 Folder 16, James Hayden Tufts Papers, 1908—1942, in Hanna Gray Special Collection Center, University of Chicago. The Correspondence of John Dewey, 1871—2007[Ⅰ—Ⅳ]. Electroni Edition Volume 1: 1871—1918: 1903),杜威、塔夫茨和米德三人奠定了芝大哲学系的班底,后又吸纳了杜威的多名学生,包括他在芝大的学生艾迪生·穆尔(Addison Moore) 和爱德华·埃姆斯(Edward Ames),形成了威廉·詹姆斯(William James)眼中以实用主义为导向、延伸到心理学、哲学和神学的芝加哥学派。詹姆斯提到芝加哥学派,有时直接称之为杜威学派(Dewey School),认为它展现了“伟大的统一与活力,对很多人包括整个美国学术都有启示”。(1903.10.17 [00801]: William James to John Dewey。这里提到了杜威学派[主要指的是哲学学派]的影响力:“它显示了伟大的统一和生命力,对很多人来说是对美国学术的启示。” 詹姆斯在信件末尾提到,虽然杜威的哲学取向接近单子论[monism],而詹姆斯本人是多元论[pluralism]的信徒,但是二者之间却存在奇妙的亲和[Dewey, 1903]。)尽管塔夫茨在关于杜威的回忆录中提到当时这群人心目中并无一个学派的雏形,但是杜威让身边共事的人在思考上很难不受触动(being stirred to think)。(见 Tufts, James H. Personal memoirs about John Dewey. Box 3 Folder 16, James Hayden Tufts Papers, Hanna Gray Special Collections Research Center, University of Chicago。)就这样,杜威建立了一个以密歇根的同僚和学生为班底的哲学系, 将塔夫茨所言清新健康的学术氛围转移到了芝加哥。芝大是一所屹立在中西部的新兴研究型大学,区别于东海岸古老典雅的文理学院,将对科学与知识的探索作为大学的使命。在方法上,詹姆斯的心理学给予很大的启示,用塔夫茨的话说,杜威想用实验的逻辑(experimental logic)理解人的思考,这种方法的本质是探询(inquiry),探询的前提是问题情境的出现,实验及由此带出的假设正是解决问题的尝试。(同上。)杜威和塔夫茨希望从这个角度更新伦理学的认识,将这些哲学思考贯注于教育研究的是杜威和米德。

在杜威之前,芝大哲学系只有14门哲学课程、3门心理学课程以及1门教育学课程。但在1899—1900学年,哲学系已经拥有32门哲学课程、12门心理学课程;初建的教育学系设立了23门专业课程(McCaul, 1961)。教育学系容纳了大量与心理学相关的课程,这与杜威和米德的密切合作有关。米德主张以行动和心理的角度来理解儿童的个性,并且由此出发进行研究和制定教学方案(Rucker,1969:83—106)。这一行动观念来自杜威,在杜威的《心理学中的反射弧概念》(The Reflex Arc Concept in Psychology,1896)一文中,米德领会了从行为单元(behavioral units)或者说行动(acts)的角度来理解心理学,而不是传统的刺激—反应(stimuli and responses)(Lagemann, 1989)。总之,芝大提供了一个相较密歇根更加广阔的职业前景。正是在芝大,杜威将其哲学思考渗透进了教育思考,这是一次在研究型大学建立教育学的尝试,以区别于师范学院以实践为导向的教育。对于后者,杜威感叹道,“如果教育奠基在如此走样而薄弱的基础上,我对‘高等’教育的可能性无法感到太乐观”(Dewey, 1930: 22)。

杜威希望从行动而不是形而上学传统来理解教育,因此将教育学置于哲学、心理学、历史和社会科学交叉的节点上。除了哲学系同僚与学生的鼎力支持,杜威在芝大同仁中有广泛的影响力。芝大社会学创始人阿尔比恩·斯莫尔(Albion Small) 针对当时教育界颇具影响力的十人委员会的报告,写过一篇精彩的文章《社会学对教育学的要求》(Some Demands of Sociology upon Pedagogy,1897), 阐述为什么教育不能以单纯的学习和认知为目标,而应该教给学生一个不被碎片的科目知识分裂的完整的现实感。传统教育倾向于从心理过程来理解教育,这种偏见也支配了十人委员会的报告,如谈到人的心智可以在三个方向上磨炼——有所辨别的观察力(discriminating observation)、逻辑推理能力(the logical faculty)和基于比较之上的判断力(judgment)。这些心智能力分别可以通过文学和自然科学、数学和历史学科来培养。斯莫尔称之为简陋的中世纪心理学(mediaeval psychology)(Small, 1897: 840),它将人的逻辑、反思、观察和理解分别对应到具体的学科,完全忽视了一个真实的人是如何思考和行动的。社会学对教育有所助力的地方就在于让学生通过理解人在社会生活中的状况来体验真实和完整的人(whole personality)。这篇文章的核心思想与杜威所提倡的教育和社会的关系是如此一致,事实上它对杜威教育思想有最直接和深刻的影响。在《我的教育信条》(My pedagogic Creed)和多篇讲义中(见Lectures in the philosophy of education, Dewey[1966]),杜威反复强调教育学应该有两个基础,即心理学和社会学的基础,便是对斯莫尔的回应。他在《我的教育信条》开篇论述何为教育的时候,说教育首先要面对的场景就是:人通过教育参与到种群文明绵延的过程中去,即便是最形式化和技术化的教育也不能脱离这一过程,真正的教育来自个体所身处的社会情境对他能力发展的刺激 (Dewey, 2008[1897]: 84)。另一位对杜威有影响的社会学家是斯莫尔的同事、与他共同编订社会学教材(The Social Mind and Education, 1897)的乔治·文森特(George Vincent)。社会学家托马斯(W. I. Thomas)与杜威热心投入简·亚当斯(Jane Addams)的“赫尔之家”(Hull House)活动,对市政和国家在公共服务与政策上如何影响城市贫民多有思考,教育是其中的重要议题 (Dalton, 2002)。围绕爱德华·比米斯(Edward W. Bemis)、弗雷德里克·斯塔尔(Frederick Starr)、 斯莫尔、 托马斯、凡勃仑(Thorstein Veblen)和杜威,形成了芝大社科的一个核心,他们都认同杜威思想中社会行动的实用主义取向,共享自由主义的社会改良热情。正如经济学家史密斯(J. Allen Smith) 所言:“我们开始阅读杜威前都已经是杜威的信徒,读了杜威以后我们成了更切实的改良派”(Rockefeller, 1994: 225)。

1902年,杜威身兼教育系、哲学系和心理学系的职务,还管理着训练职业教师的College of Education、实验学校、芝加哥手工训练学校、南边中学(South Side Academy)以及两家专注于中学教育研究和小学学校的期刊(White,1977:95),这是杜威芝大生涯的巅峰时期。实验学校是连接教育研究与实践的纽带。杜威本人和其他对教育问题感兴趣的芝大学者积极投入实验学校的课堂观察,也在学校中开展富有启发的教育实验。《初等学校记录》(Elementary School Records)记载了这一时期教—学—研的互动,芝大的教授不仅是实验学校子弟的家长,也是老师,他们与实验学校的教师一起讨论、交流,发表对全美国教育富有影响的观察记录。地质学家、《地质学杂志》(Journal of Geology)的创办人托马斯·张伯伦(Thomas Chamberlain) 曾经是威斯康辛的校长,被哈珀聘任为地质系主任,他提出了解释太阳系形成的新理论,向老师和孩子们提供了他在研究中的想法,并且指导师生制作地质模拟表。约翰·库尔特(John M. Coulter)曾经是印第安纳大学校长,被哈珀聘任为生物系主任,他筹划并组织了植物关系的实验,写了一系列科学教育的重要文章。实验学校的其他合作者还包括杜威视为科学家典范的生理学家雅克·洛布(Jacques Loeb)、人类学家斯塔尔、 地理学家罗林·索尔兹伯里(Rollin D. Salisbury)(他接受张伯伦邀请,编订了集合现代科学和社会新思路的高中地理教材,转引自Wescoat[1992: 590—591])、物理学家阿尔伯特·迈克尔逊(Albert A. Michelson)、化学家亚历山大·史密斯(Alexander Smith)、生态学家亨利·考尔斯(Henry C. Cowles,库尔特的学生)等。(关于芝大教授与杜威的合作,可以参见Wirth[1964: 89]以及Mayhew & Edwards [1936]。)这是芝大历史上群星璀璨的一批自然科学家,他们不仅直接参与实验学校课程的设计,还与杜威及其哲学群体共享一套理念,对人与环境或者说生态学、生态史有浓厚兴趣。他们在研究上互相启发,在教育事业上协同合作,实验学校因此成就了一种全新的模式,对当时美国教育界是一个不小的冲击。

拉格曼(Ellen Lagemann)认为实验学校是更能够实验新的教育理念的地方,它带来的风气能够逐渐变革社会,是弥合社会分裂——比如有教养者与劳动者、家庭与学校以及自然与日常生活之间的分离——的地方(Lagemann,2000: 50)。杜威希望通过实验学校打造一个类似于社会生活的真实场景,从而弥合社会(society)和学习之间的分裂,这与杜威将教育学视为社会科学一部分的理念(Dewey, 1976[1900])密不可分。当然,仅仅依靠工作坊(workshop)式的学习和手工劳动训练,实验学校能否弥合教养者与劳动者之间的社会差距,或许是有争议的;但是通过整合教育资源,将教学、研究和学习形成一个流动的过程(《学校与社会》中提及教育系统的浪费(waste),正是因为叠床架屋式教育组织充满了内部价值取向与方法的相互矛盾[Dewey,1956:63—72]),的确是实验学校努力的方向。杜威凭借个人的学术威望,身边围绕的这一群杰出学者,能够充分调动大学共同体,他们有共通的学术志趣以及对教育的热忱,也是实验学校的家长群和杜威教育改革最坚实的后盾。可以看到,杜威寄望的教育事业是通过学者、教师、行政管理人员以及家长之间广泛合作来实现的,这也是他一直强调的社会(society)之本义,这与继任者贾德希望通过教育学科的职业化建立起学者(专家)、操作者(即教师)和家长之间等级关系的努力完全不同。

当杜威在芝大的教育事业受挫时,反应最大的是其大学的同道和实验学校的家长。1904年4月6日,杜威向校长哈珀请辞,结束了在芝加哥大学为期十年的任教经历。杜威离开芝大的原因比较复杂,其中直接的导火索是他所领导的教育学系与另一位教育学家帕克组建的教育学院之间深埋的冲突。帕克同样是美国教育史上的领军人物。他于1872—1874年在欧洲游学,阅读了齐勒尔(Tuiskon Ziller)和斯托伊(Karl Volkmar Stoy)等德国赫尔巴特主义教育家的著作(Cruikshank, 1993: 143)。他所领导的始于1875年的“昆西计划”(Quincy Plan)被看作进步主义教育起点和典范。1883年,他担任芝加哥的库克县师范学校(Cook County Normal School)校长,这是以培养中小学教师为目标的一所师范学校。后来,帕克的师范学校与他在芝加哥北部创建的帕克学校一部分都被并入1901年1月在芝大创立的教育学院,帕克学校随即转为芝大附属初等学校。帕克团队的到来让杜威的地位变得尴尬。无论教育学系还是实验学校,都迎来一位强有力的竞争者。帕克注重传统的读、写、算能力的训练,与实验学校的理念迥异。最为明显的挑战是,从帕克学校隶属于芝大以来,杜威学校的入学人数明显下降。从1901年开始,有40%的学生从实验学校转出。1902年的入学人数只有80人,比往年减少了20%(Knoll, 2015:222, 225)。与此同时,杜威夫人(爱丽丝·奇普曼·杜威[Alice Chipman Dewey]是杜威的夫人,1901年6月在杜威力排众议之下被任命为实验学校的校长。她充满精力、个性不羁,缺乏规则意识[Knoll,2015:219]。杜威夫人秉持宽松教育的思想,反对严加管束孩子。她性格直爽,却经常冒犯别人。其性格让她在杜威的同事之中并没有留下好的声望,也为1904年杜威夫妇离开芝大埋下伏笔)担任实验学校校长,引发了较大的争议。1902年3月2日,帕克去世,杜威接管教育学院,他试图整合教育系与教育学院、杜威学校与帕克学校。但是,杜威的教育理念与教育学院很难兼容,他的新措施受到帕克团队的激烈反对。在这一压力下,杜威愤而离开了芝大。

有关杜威离开的原因,前人已多有著述(McCaul, 1961; Knoll, 2015),教育学系与教育学院的矛盾在日后芝大教育系历史上不断重现,这里暂不赘述。重探这段历史,有一个重要节点是1901年帕克通过芝大校董的支持,接受布莱恩夫人(Anita McCormick Blaine)的捐资,创办教育学院。帕克学校并入芝大,并且获得芝大附属学校的冠名,直接威胁到杜威实验学校的地位和声名。从杜威通信集中可以看到,1900年杜威受到布莱恩夫人的资助出版颇负盛名的讲演集《学校与社会》,与包括布莱恩夫人在内的校董关系融洽,正是意气风发大有作为之时,1901年学校支持帕克领导的教育学院建立骤然间打破了这个局面。当时,不少教育界人士联系杜威,表达了对实验学校未来的担忧。比如,迈伦·斯卡德(Myron T. Scudder) 当时是纽约州立师范学校的校长,后来担任罗格斯学院(Rutgers College)的教育学教授,他听闻帕克学校并入芝大以后给哈珀校长去信说,全美国的人都在惋惜杜威的实验学校(experimental school)有可能停办。(1901. 04.19[00734]: Myron T. Scudder to William Rainey Harper, The Correspondence of John Dewey, 1871—2007 [I—IV]. Electronic Edition. Volume 1: 1871—1918: 1901.)赫尔曼·卢肯斯(Herman T. Lukens) 1891年从耶拿大学拿到博士学位,1898—1907年在加州州立师范学校(the State Normal School at California)担任首席培训教师(head training teacher), 他在给杜威的信中,表达对布莱恩学校(Blaine School,即帕克学校)并入芝大以后对杜威学校是否能够继续存在的担忧。他特别提到多年来全美国的教师阅读杜威学校记录, 它代表了 “最富有新意和启发的、最好的教育前沿工作”(the freshest and best and most inspiring of the pioneer work in education)。(1901.04.20[00735]: Herman T. Lukens to John Dewey, The Correspondence of John Dewey, 1871—2007[I—IV]. Electronic Edition. Volume 1: 1871—1918: 1901.)

翻阅此时的档案信件可以看到,这些担忧不无道理。杜威的实验学校一度也叫大学附属小学(University Elementary School),浏览1901年校董会的记录的话,明显这时候芝大附属小学指的仍然是杜威的实验学校。应该是后来新成立的教育学院和哈珀校长之间达成了某种默契,将帕克学校称为大学附属小学,所以这段时间出现了大量杜威和帕克的追随者杰克曼(Wilbur S. Jackman)关于附属小学冠名权的争论,当然伴随冠名权之争还有对学校资助分配的竞争(Knoll, 2015),这都对两所学校招生产生了实质影响。支持杜威的人坚持将帕克学校称为布莱恩学校(Blaine School),比如勒基(G.W.A. Luckey)是内布拉斯加州大学教育系的创建者,他称呼帕克学校是布莱恩教育学院(Blaine School of Pedagogy)(1901. 04.22 [00736]: G.W.A. Luckey to John Dewey, The Correspondence of John Dewey, 1871—2007[I—IV]. Electronic Edition. Volume 1: 1871—1918: 1901)。帕克学校和杜威学校有本质差别,前者是一所实践学校(practice school),而后者是实验学校(experimental school),能够激励最具原创性的教育研究(original investigations in education)。杜威本人在给哈珀校长的信件中也提到(1901. 04.13[00720]: John Dewey to William Rainey Harper, The Correspondence of John Dewey, 1871—2007 [I—IV]. Electronic Edition. Volume 1: 1871—1918: 1901),如果一定要将实验学校改名的话,应该改为教育系的实验室(a laboratory of the Department of Education)。他特别提到杜威学校得到了家长的支持(也是芝大教授的支持),实验学校不能由帕克来接管,因为“他完全不可能展开实验学校现有的教育工作”。实验学校是大学教育系的实验室,目标是以科学的方式探索教育的可能,与从属于职业学院(此处指帕克的教育学院)的帕克学校完全不同。他甚至说,如果大学因为要成立教育学院而取消杜威学校的话,就如同要办一所工程学校(engineering school)而取消物理实验室(laboratory of physics)一样。显然,杜威将教育学归结为基本原理的研究而使之与职业导向的教育学院完全区分开,而实验学校是实现这一理想的教学基地。杜威提到实验学校的支持者除了他自己,还包括学校的家长和朋友,以及全美国熟悉这所学校的工作和研究价值的大众(the educational public throughout the United States),如果杜威学校被取代,意味着屈从于财政行政便利需要而牺牲科学地位。(同上。)

这场沸沸扬扬的实验学校更名事件暴露了帕克及其追随者创立的教育学院与杜威领导的教育学系在方向上的根本分歧,它是导致杜威离开芝大的第一个压力。1902年帕克去世以后,杜威一度暂领教育学系和教育学院,但是他与教育学院师生的磨合以失败告终。从这场冲突中可以看到,杜威的教育理念在全美国有广大的受众,他的支持者里不仅包括热心投入实验学校的芝大教授,还有诸多受到杜威感召的教育实践者。帕克的教育学院得到了芝大校董、哈珀校长的直接支持,杜威似乎没有得到大学行政层的力挺。另一方面也可以看到实验学校尽管与大学研究之间建立了富有活力的有机关联,却与芝加哥的地方公立教育体系没有太强的联系。作为一名享誉全美国的教育思想家和实践者,杜威在大学共同体乃至多学科的知识阶层中的影响力是巨大的,他本人却没有深入经营大学行政管理,这也非他所长,与他的继任者贾德形成了鲜明的对比。

四、教育工程师的理想

贾德1873年生于印度,父亲是传教士,在他11岁时去世。贾德经资助上了卫斯理安大学(Wesleyan University),受教于安德鲁·C.阿姆斯特朗(Andrew C. Armstrong)。贾德一度徘徊于古典学和哲学之间,最终选择了哲学,后又听从阿姆斯特朗的建议,选择心理学深造,并最终跟随德国莱比锡大学的威廉·冯特(Wilhelm Wundt)学习。阿姆斯特朗的学生“不成比例”地几乎都投入教育心理学领域,除了贾德,爱德华·L.桑代克(Edward L. Thorndike)是哥伦比亚大学教育学的巨擘,弗兰克·弗里曼(Frank Freeman) 和沃尔特·迪尔伯恩(Walter Dearborn)后来都被贾德招致麾下(White,1977:125)。贾德求学之时,虽然美国已经有了哈佛大学的詹姆斯、克拉克大学的霍尔、哥伦比亚大学的卡特尔(Raymond Cattell)和康奈尔大学的蒂奇纳(Edward B. Titchener)这一批伟大的心理学家,但冯特仍然是年轻学子的朝圣对象。1896年贾德从欧洲回来,先是在卫斯理安大学任教。1898年,他担任纽约大学心理学教授,因试图改革学校制度而被迫离职,这显示着贾德很早就有投身教育行政改革的热情。(弗里曼对贾德的评论,见Gray, William.[1948]. Charles Hubbard Judd: As a pioneer in the development of professional and graduate study in education. Box 28 Folder 5, Charles Hubbard Judd Papers 1925—1927, in Hanna Gray Special Collection Center, University of Chicago。)1901—1902 年贾德担任康涅狄格州大学的心理学与教育学教授(Professor of Psychology and Pedagogy), 从此时起他关注心理学和教育的关系。他1902开始在耶鲁教心理学,1907年晋升为教授,1909年来到芝大领导教育学系与教育学院。从耶鲁到芝加哥是贾德职业生涯的转折点,他看重的是芝加哥提供给他未来在教育行政中有所作为的潜力,这意味着可以调动更多的人手、开展更大规模的调查(Judd,1938: 129)。

贾德来到芝大的时候正值教育学院陷入分裂的局面,其内部裂解为三个部分:大学的附属小学和高中的师资;以培养初等、中等教育教师为目的College of Education,所授予的本科学位往往被认为不及文理学院(College of Arts, Literature, and Science)的一般学位;还有仍然隶属于哲学系的教育学系,授予硕士和博士学位,以培养研究人才为主要目标。(这几大块设置之间不相统属,各自为政。关于它们之间的冲突和摩擦,可以参见McCaul[1973]。)贾德到来以后进行了大刀阔斧的改革。一改杜威时代的风气,他希望把教育学建设成有独立学科地位的教育科学,这与他本人秉持的对科学和事实(facts)的信仰一致。在1909—1910年的校长报告(president’s report)中,贾德明确提到,教育系应当从哲学系分离出来,正如心理系已经独立建系一样。教育系的建立并不会破坏之前与哲学和心理系的关系,而是能够更好地将哲学、心理学、社会学和生物学的成果带进来;同时,它的独立意味着学校高度认同教育问题的专门的科学研究。教育科学不应当是哲学的剩余范畴,而是用统计和实验方法来研究有关各个阶段学校课程和学校组织的效率(the efficiency of school courses and school organization of all grades)的科学。与此相应,他取消了米德接手过来的教育哲学,而代之以“教育原理”(principle of education)。在这份1909年校长报告中,贾德提出了一个大胆的设想,将原来College of Education颁发的教育学士(Bachelor of Education)的学位取消,授予文科学士学位(Bachelor of Arts,以古典学和教育为专业),教育科学学士学位(Bachelor of Science in Education,以自然科学和教育为专业), 教育哲学学士学位(Bachelor of Philosophy in Education,以文学学科、社会科学、手工工艺和教育为专业)等多个本科学位。贾德这一举动志在改变从哈珀与帕克和杜威合作以来将College of Education建成师范学院升级版的举措。(杜威时期,College of Education在帕克的师范学校的基础上已经有了很大的改进,除了吸收芝大本科生中有志于成为中学教师的学生,还力图吸收师范学院的进修老师,总之以培养师资为目的,在B.E.之外,也颁发B.A.的学位。关于杜威对College of Education的设计,见1903. 08.04[01311]:John Dewey to R. H. Halsey;又见1903.08.04[01347]: John Dewey to L.H. Jones,The Correspondence of John Dewey, 1871—2007[I—IV]. Electronic Edition. Volume 1: 1871—1918: 1903。从琼斯[L. H. Jones]在1903年8月8日给杜威的信件来看,前来深造的学生很少,因为 “教师的需求是如此紧俏,以至于所有人都感觉要在明年踏上教师岗位”。琼斯在介绍自己学院时,提到他们也从高中招收学生,让学生有两年职业训练,最后授予资格证书[diplomas and life certificates];也有学生选择高阶的三年课程[three-year course of high-grade college], 以获得一个教育学学士学位[B.A. in pedagogics];他们也开始组织四年的课程,授予学士学位。可见,B.A.学位要求的知识训练和年限比B.E.要严格。)贾德认为,教育学士的学位以职业为导向,学术含金量太低(very lightly esteemed academic),教育学院的本科生培养的课业难度应与芝大其他学院相若。他也反对在college开展杜威时代盛行的“手工练习和艺术”(manual training and arts)课程,认为这些课程过于业余散漫,缺乏工程技术类学科的支撑,在大学的学科培养中显得不合时宜。与此同时,College of Education课程可以与诸如数学系、拉丁语系、德语系和物理系的师资培养更系统地挂钩。他也抛弃了杜威时期将实验学校建设成重要的教学和科研基地的做法,直接将实验学校的管理权交付给大学的本科学院 (White, 1982: 150)。

与本科学院相比,贾德投入更多的是教育学科研究体系的重建。事实上,贾德对中小学教师培养并没有太大热情,1931年他直接取消了College of Education(关于取消College of Education的历史,见Guy Thomas Buswell. 1930. Fundamental policies, Box 14 Folder 13, Charles Hubbard Judd Papers, Hanna Gray Special Collections Research Center, University of Chicago. 另见Gray to the Faculty, August 1930, Box 14 Folder 14, Charles Hubbard Judd Papers, Hanna Gray Special Collections Research Center, University of Chicago),将教师培养转移到威廉·格雷(William Gray)担任执行秘书的统领全校教师培养的教师预备委员会(Committee on Teacher Preparation), 后者更加关注高等教育中的教师培养。看到各学科博士生除了少数能从事研究工作,大部分将来会担任各类教职,贾德认为,教育学要把握美国大学正在扩张的势头,担任更加专门的咨询、训练和培养教师的角色,在教育方法上把握与各基础学科的合作。(见The Training of College Teachers: A Preliminary Report by the Committee on Teacher Preparation, Box 167, Folder 7, Office of the President, Hutchins Administration, Hanna Gray Special Collections Research Center, University of Chicago。其中提到本科生教师在专门学问的博士教育之外,一定要有通识教育[general education]的底子,通晓多学科之间的知识关联,因此委员会有必要与新成立的学部合作设计一系列学部的跨学科课程,教育学要给学生提供相应课程让他们理解美国高等教育的走向和学生的学习过程,学生还需要联系和把握教书的技巧[skill in the art of teaching]。)贾德的这一主张将教师培养从教育学院剥离出去,同僚批评他出卖了教育学院。(Gray, “Charles Hubbard Judd: As a pioneer in the development of professional and graduate study in education.”)另一方面,贾德本人的热情大量倾注于教育学科的研究体系构建,这当然顺应了文凭膨胀的社会趋势。他试图完善整个教育学科的课程体系,不仅取消了杜威将哲学和心理学作为教育学科之基石的做法,创设了“教育科学研究导论”(the introduction to the scientific study of education)和“小学教学基本方法”(general methods of teaching in elementary school,由塞缪尔·帕克[Samuel Parker]执教)这样的导论课,而且增设了诸如幼儿教育、弱势儿童、大学行政、普通学校行政以及高级精神过程研究等课程,大大扩展了教育学科课程范围。(见Boyer [2019]。) 同时,贾德推动了教育学科在调查、测量以及教育行政方面的作为,一改杜威时期教育学科作为一门自由科学的风格,塑造了芝大教育学重测量、数据和管理学的风格,甚至与桑代克带领下的哥大教育学有几分相像。(同时期哥大教师学院的课程包括五大板块,分别是:教育行政[目的是培养学生将来从事教育管理]、课程和教师培养、人力资源训练、教育测量以及无法被归入前四类的课程。第五类课程包括教育史、教育哲学、教育社会学、比较教育研究、教育经济学和部分教育心理学,却被视为教育学的基石[foundations]。芝大教育系在贾德治下减弱了基石的部分,相应的课程变成诸如“美国教育系统”[the American educational system]、“社会秩序中的学校”[the school in the social order]等等[White, 1977: 310]。)

对于进步主义强调经验的生长而忽视教育中的科目(subjects)和形式秩序的观念,贾德有激烈的批评,认为科目知识和秩序对教育至关重要。算数和几何这样的传统学科理当是教育的奠基内容,而不能以经验和动手能力来替代。他说:“我不禁想到,当所谓的进步主义者试图抛弃算数的科学而代之以烹饪、园艺或将钉子钉入木头时,他们不过在愚弄自己,就像夏天度假的时候我们恍若逃离了文明世界一样,我们以为去往的自然是原始的,但是我们露营的设备却完全是工业文明的产物” (Judd, 1975: 81)。贾德追随他的导师冯特,认为认知过程经过三个步骤:一开始是模糊的印象,下一步是拆解开来的分析,最后是建立在分析之上的整体。教育学对教育的贡献在于能够用科学的方法认识人的认知过程,从而更有效率地训练学生的学习行为。可见在教育观念上,贾德对杜威以儿童为中心的方法不以为然,更令他向往的是德国儿童的教育——严谨而有荣誉感。在他的观念里,“儿童就应该学习,并不是因为他们想,而是因为他们理当如此做” (Scates, 1967: 11)。他的弟子拉尔夫·泰勒评价贾德时说,贾德本人心智强悍(tough-mindedness), 正因为教育关联到儿童的福祉,他反对教育者倾向于情感和情绪的反应而非理性的思考 (Tyler, 1946)。

以杜威为代表的教育观念因此在贾德眼里显得散漫、业余且不科学。教育科学应当用科学的方法可见地提高教育效果 (比如听说读写能力),提高教育系统的稳定性,而非如杜威所言教育人与不确定性共处。这就需要开设更加专门的课程,用科学的方法来研究学校的问题,而不是像杜威那样将学校当做社会生活的一个片段。学校应该被当做一个理性化组织来研究,需要给予学生科学的测量方法,让他们能够及时发现和解决现实的问题。贾德领导了大规模的学校调查(Judd, 1938),聘任了一批志同道合的杰出学者,包括亨利·C. 莫里森(Henry C. Morrison)、威廉·S.格雷和弗洛伊德·W.里夫斯(Floyd W. Reeves)等。莫里森在1919—1937年担任学校行政学方面的教授,1919—1928年为实验学校的校长, 发明了著名的“莫里森法”(Morrison Method)。格雷在芝加哥大学从1916年一直工作到1945年,长于阅读测量(reading assessment)、阅读能力和成人识字(reading achievement and adult literacy)领域, 也是著名的“迪克—简系列教科书”(Dick and Jane series)的作者、College of Education的主任(1917—1930)、教师预备委员会(1933—1945)的主任。里夫斯是学校行政学的专家,主持了芝大调查项目(University of Chicago Survey)。(具体材料见Boyer[2019]。)诚然,如斯凯茨(Douglas Scates,1967)所言,教育测量方法的发展在教育学界也一直是有争议的,被认为非民主(undemocratic)和决定论的(deterministic)。其中,巴格利(William C. Bagley)的《教育中的决定论》(Determinism in Education,1928),可以被视为最早的批评。克伯雷(Ellwood Cubberley)也说,如果智商是可以测量的话,那学校就没有教育意义了(Cubberley,1916)。测量的核心要义在于对可见的行为表征的把握,然而杜威视为教育核心的一些概念,比如人的社会性,是根本无法测量的。

与科学的测量和评估方法相对应的是效率(efficiency)观念。杜威在《明日之学校》中援引卢梭来讲述教育的曲折过程——为什么教育是一项耗费时间的事业,而不能以效率为目标。贾德无疑认为表面遵循自然之道的学校在现实中是失败的案例,它们涣散且无秩序,教育学家需要着眼于如何让学习过程变得紧凑而有效。贾德对于效率的追求充分表现在课程设计和组织上。贾德是哈钦斯(Robert M. Hutchins)改革芝大学部和本科学院架构最有力的支持者之一,认同艾尔斯(Leonard Ayres)的建议,改变原来相对平等的系科格局,设计了研究生学部(graduate divisions)和本科学院(college)的垂直局面。(相关讨论见Boyer[2019:49]以及Ayres[1933]。)在本科学院,他协助时任本科生院院长的昌西·布歇(Chauncey Boucher), 设计了新的核心课程,也为之设计了新的学分和评估体系。比如五门新开的跨学科核心课程,学生不是通过修满课来获得毕业资格,而是必须参加6小时的综合考试,以评定他们在课程中的整体表现。路易斯·瑟斯通(Louis L. Thurstone)建立了新的考试委员会(Board of Examination),1931—1938年任主管,他是詹姆斯·安杰尔和贾德的学生;其后的考试主管是贾德的另一名弟子泰勒,1939—1950年一直担任此职。对考试和评估的执着体现了贾德对教育效果的关注,也体现了他试图通过行政改革来影响教育的雄心。贾德领导的教育学系因此也成为哈钦斯时代大学改革的重要力量,一定意义上体现了专家治校的理念。

最体现效率精神的是深受贾德器重的约翰·博比特(John F. Bobbitt), 他从克拉克大学毕业后来到芝加哥,是优生学和泰勒主义的拥趸。博比特在《消灭教育中的浪费》(The Elimination of Waste in Education,1912)中主张,必须最大限度剪除学校中浪费无用的运作,学校要用科学管理的方法妥善经营,培养新型的教育工程师(educational engineer),“无人打理的植物只会是一个损失”(that the plant should lie idle is one loss)。优生学和泰勒主义皆以科学为名,对复杂而困难的问题希望找到一刀切的方案,都有很强的机械论色彩(Callahan,1962:79,footnote 20)。其代表作是《城市学校的监督》(The Supervision of City Schools,1913),认为组织和管理所依据的原则与工业和政府部门是一样的,这些原则和效率精神在工商业最为发达和完善,而在政府和教育部门相对落后。他将教育中的生长(growth)类比于农业生产中的增长,都体现为量的增长——一位怀俄明州农民采用新的生产方式大幅度提高了土豆产量,并不是因为土地更适宜或者气候更恰当,而是因为他采用了更高的标准调整和控制相关的生产过程(Callahan, 1962:91)。同样,教育过程也要以类似方式让一定年龄的学生在特定时间内能以较高的准确率完成相应数量的计算题。除了设置这样的标准,还需要发明一套测量标准(scale of measurement),也以这样的测量和产出结果将老师分为上、中、下三个等级。在效率管理思想指导下,教育应当由专家发言,而不是众说纷纭。教师只是以恰当的方式完成应该完成的事,而非自己决定教育应该怎么展开。教育行政发展的结果就是把学校变成一个工业组织,教育专家是这个组织的管理者,教师是执行者,去理解和执行决策层的指示。难怪卡拉汉不无讽刺地说,博比特排斥教育哲学,对他来说,教育科学的基础既不在心理学也不在社会学,而是在“哈里曼的铁路公司”(Harriman Railroad Corporation)(Callahan,1962:92)。

当学校不再是杜威倡导的社会生活组织而是个有等级的工业组织时,教育学的重心也不再是课堂的教学过程和学校的社会生活,而是行政管理。(芝大在训练教育行政人员上仅次于哥大,1912—1913年只有2门关于教育行政的课程, 1915—1916年已有11门,1917—1918年有15门,博比特负责教授其中3门:“学校调查”[school surveys]、“教育行政学——工业的角度”[educational administration—industrial aspects]、“教育行政学——监督与一般方面”[educational administration—supervisory and general aspects]。)贾德将教师培养移出教育系的同时,希望教育学培养中小学校长和真正的教育管理者,这是他将教育学建成类似于医学院和法学院的野心所在。贾德希望教育学摆脱早期师范学校的影子,师范学校只是向下与“更下层的学校有关系”,“缺乏与更高形式的学术的关联”,“在它们的领域也缺乏有力的竞争对象”,师范学校的历史完全就是“公共垄断的历史”(public monopoly)。(Judd, Charles. 1929. Teachers Colleges as centers of progressive education, February 22,[draft, final copy, and abstract], Box 24 Folder 7, Charles Hubbard Judd Papers, Hanna Gray Special Collections Research Center, University of Chicago, p.879.)除了完善研究生课程的广度和深度并积极参与大学的行政改革,他还通过其他一系列方式提高教育学的专业门槛。从1915年开始,贾德大规模收缩教师培养,将资源用于扩大行政人员例如校长培训,教育学院原有的幼儿和初等教育系(Kindergarten-primary department)不再招生,原有家政学、艺术、审美与工业教育系(Departments of Home Economics, Art and Aesthetics and Industrial Education) 两年的培养计划也被搁置 (White, 1977: 158)。1925年后贾德的重心完全转移到更高阶的教育,尤其是培养教育学研究人员和高等教育行政管理人员方面。与此同时,他善于经营期刊出版与运作专业学会,比如将芝加哥地区高中的管理人员组织成贾德俱乐部(Judd Club),成为之后美国中学校长协会(National Association of Secondary School Principals)的前身。他创建的另一重要组织是“卡潘”(Phi Delta Kappa)。此前芝大任何院系的老师都可以推荐学生去中小学任教,贾德的目标是让教育系成为能够唯一推荐学生担任中小学校行政职位的机构 (而非从事一线教学的教师)。一个有意思的事件是贾德反对杜威的好友约翰·库尔特推荐学生去印第安纳城公立学校当督学,因此发生了争执。凭借与贾德森校长的关系,贾德领导的教育学院获得了发展独立于大学的工作推荐特权(recommendation service),掌握了大量的工作信息(White, 1977: 163)。这些举措通过圈地,实现了教育学科的资源垄断,提高了学科的专业地位。当时中小学教师的主力是女性,贾德与同事将教育培养的目标瞄准校长,也就意味着想将更多白人男性教育从业者吸引进教育学科,这也是提高学科职业声望的一种手段(White, 1977: 167、 174)。

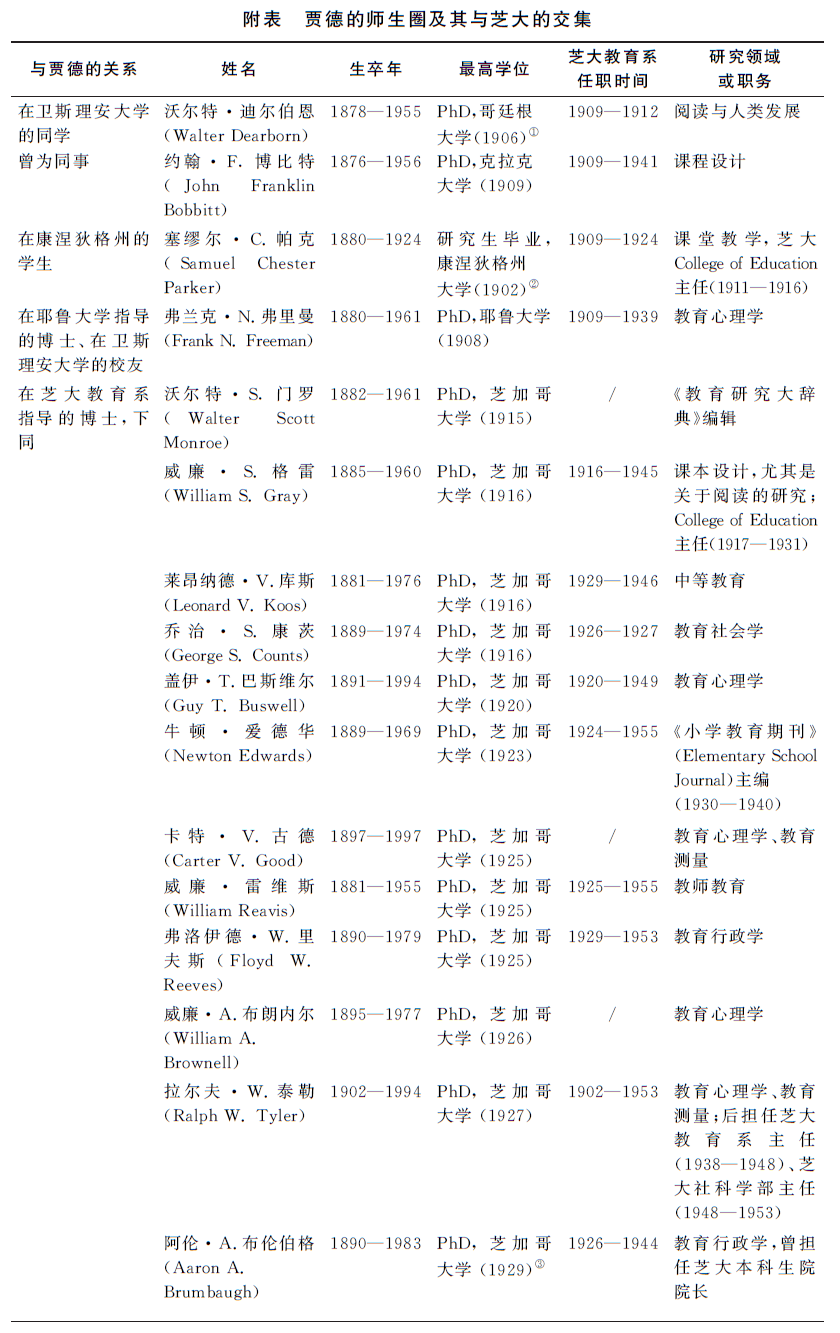

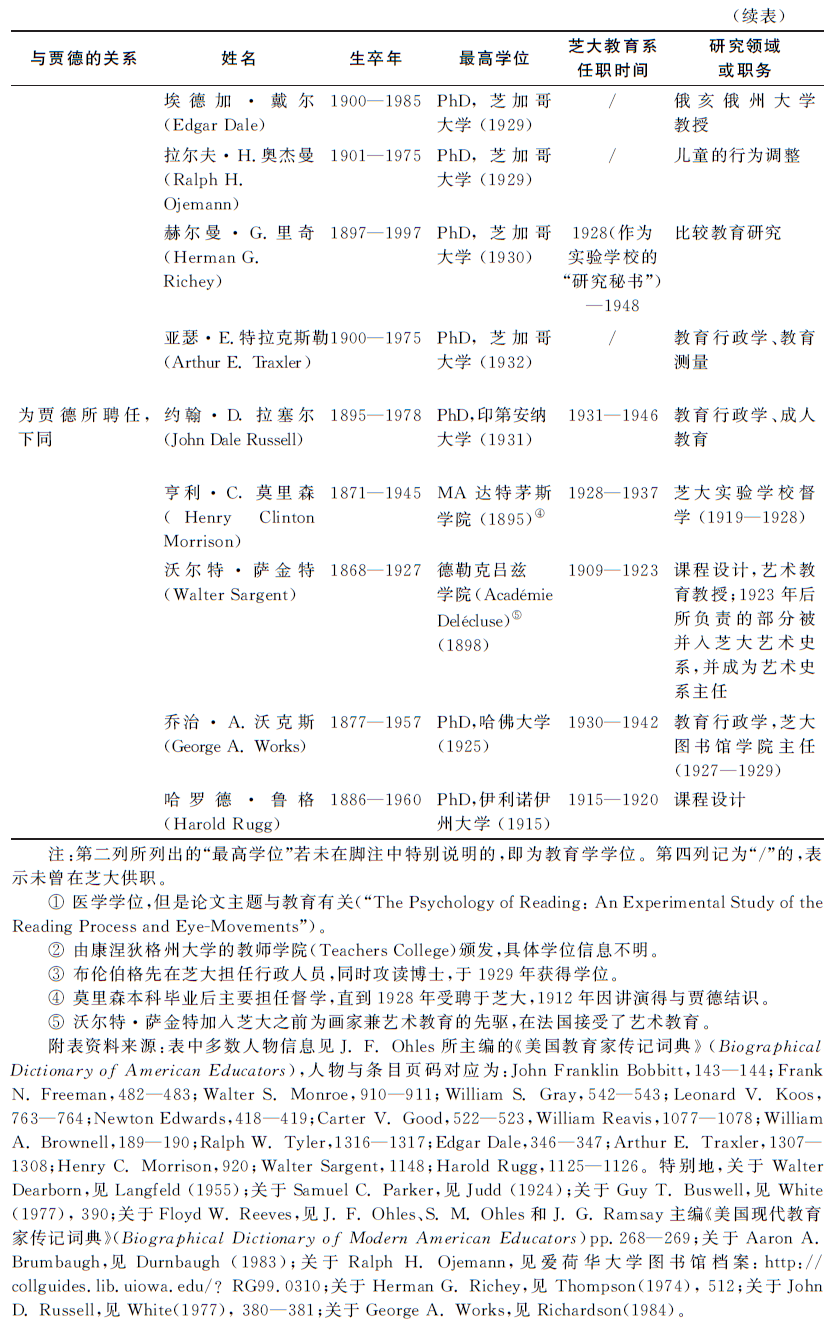

总之,贾德是一位雷厉风行、目标明确、意志坚强甚至独断专行的学科领袖。他希望趁大学扩张的势头,迅速将教育学擢升为有高度职业声望与前景的科学,为此降格了教师培养而将重心转移至教育行政的建设,并以此为目标,完善了研究生课程体系。对测量和评估的重视服务于教育行政的诉求,对贾德来说,教育首先是类工业化的组织行为,通过对认知行为过程进行科学的理解、评估和测量,能够有效地完善教育方法,并且最大程度地提高学习效率。引导教育的核心,既不是学生也不是教师,而是教育专家。贾德的信念吸引了一批志同道合者,他不但任用有共同志趣的同道,而且形成了包括塞缪尔·彻斯特·帕克(塞缪尔·彻斯特·帕克是贾德过去的学生,1911年成为College of Education的主任)、沃尔特·迪尔伯恩(Walter Dearborn)(沃尔特·迪尔伯恩是贾德在耶鲁的年轻同事,和弗里曼一起到芝大协助贾德)、约翰·富兰克林·博比特在内的核心圈——他们大都追随贾德直到他退休,而且培养出大批杰出的学生(详见附表)。这些学生大都有在芝大执教的经历,成为教育系的中坚力量。与贾德相识共事41年的弗兰克·弗里曼说,贾德领导的教育系是非常团结的教育系,几乎系内的人都是他的学生,强大的内生性(inbreeding)使系内产生了统一的目标和方法以及斗争的对象(Freeman, 1947)。撰写芝加哥大学历史的博耶称之为贾德建立的“教育帝国”(Boyer, 2019)。

贾德将教育学职业化的努力无疑是成功的,他培养了大量的中小学校长和教育行政官员,完善了专业协会组织,教育专家在大学课程、考试和制度改革中担任日渐重要的角色。然而这些努力并非没有争议。贾德的教育帝国试图垄断考试评估和教师推荐资格,以职业化名义将其纳入教育学的权责范围,这在很大程度上破坏了大学的共同体生态。杜威时代的教育家不是教育系的专家,而是大学、中小学乃至整个社会热心于教育事业、为教育发声的人,教育是整个大学共同体的职责所在。贾德推行的职业化道路、尤其是考试和评估的专门化技术化,将大学里其他热心和忠诚于教育事业者以“业余”的标签排挤在外,引发了一些卓越学者的抗议。其中一个有意思的插曲就是他与哈里·吉第昂斯(Harry D. Gideonse)的争论。

吉第昂斯毕业于哥伦比亚大学,在哈钦斯推行学部和核心课程的改革时是一位年轻的经济学助理教授。虽然没有直接授业于杜威,他在哥大的学习生涯与杜威有相当多的重合,也自诩为实用主义思想的传人(博耶,2018:328)。与芝大同行杰尔姆·克尔温(Jerome Kerwin)以及路易斯·沃斯(Louis Wirth)一道,吉第昂斯对哈钦斯推行的系统化的社会科学核心课程持有强烈的异议。哈钦斯的改革重在改造大学日渐流于“娱乐化”的氛围,而重塑大学作为最高知识传递者的身份;其另一面是对理性而整全的知识系统的信仰,他的教改方案带有很强的理性主义组织色彩,为此他重用贾德这样的教育行政专家,虽然贾德本人并不推崇经典思想。贾德将哈钦斯的教改视为一场重要的高等教育行政改革,教育系需要积极地参与进来(贾德与他人的通信证明,贾德等人确实乐见里夫斯的大学调查和哈钦斯的改革。他在一封信中写到:“以绝对科学的方式关注大学中的问题,会带来一个副产品,它最好地证明教育作为一种研究,是多么需要资助[The by-products of seeing university problems in a definite scientific way will be the best evidence that education as a study needs help]。”[Suzzallo to Judd, April 30, 1930, Box 12, Judd Papers, 转引自Boyer,2001: 34])。可以说,贾德的取向与哈钦斯改革有某种深层的默契,那就是两者都认为教育必须有恒定的理性基准,传授人类社会一些永恒的原则。贾德与哈钦斯的密切合作使本科核心课程的建设显得既正统又科学,这正是吉第昂斯代表的一些社会科学家强烈反对的,因为如此系统化的核心课程只会以教条化方式灌输给学生对某个体系的印象(Gideonse to Judd, 20 November 20, 1936, Box 72 Folder 7, Office of the President, Hutchins Administration, Hanna Gray Special Collections Research Center, University of Chicago),是不断地重复知识的垄断,而不是让学生获得基于经验和反思的社会科学的理解。

这一争论的焦点之一就是如何讲授社会科学核心课“当代社会研究导论”(introduction to the study of contemporary Society)。吉第昂斯认为,没有一个成体系的、单数的“社会科学”,目前能做的应该是将一些有代表性的学者(如Redfield, Merriam, Viner, Ogburn, Millis, Wright, Knight, 等等)聚拢让学生接触“各种原则”(principles,复数)。(见Boyer, 2006: 112—113,Boyer引自Gideonse to Brumbaugh, October 31, 1935, 5, Box 8, Folder 2, Dean of the College Records, 1923—1958。)1936年,吉第昂斯在《社会研究》(The Social Studies)上发表《社会科学的整合与对确定性的追求》(Integration of the Social Sciences and the Quest for Certainty),犀利地阐释了这一观点。他承认20世纪的学术生态就是知识的无序,然而要克服混乱与无序,却不能依托于各类制造出来的虚假的“理性秩序”(rational order),后者表现为各种绝对主义,哈钦斯代表的托马斯主义也被不点名地位列其中。吉第昂斯以杜威的《寻找确定性》和怀特海《科学与现代世界》二书的立论为武器,指出任何试图通过整合确立教条式知识权威的方式在当今这个时代都是一种逃避,现代大学要培养的恰恰是“能够看透 ‘系统’之蛊魅和诱惑的灵活心灵”(Boyer,2006: 114),因此他反对哈钦斯的社会科学学部(Division of Social Sciences)改革。他说,不存在一个统一意义上的社会科学,社会科学(social science)一词本来就是对德语sozialwissenschaft的误译,原意应该是“关于社会的知识” (knowledge about society)(Gideonse, 1936: 365),而不是一个系统性的社会科学。他暗示哈钦斯改革的方向是试图拼凑出一个20世纪的宇宙(cosmos)并用以平息美国高等教育中的混乱(chaos);而具反讽意味的是,混乱的源头恰恰是19世纪末哈佛大学校长查尔斯·埃利奥特等伟大教育家对“自由选课”替代古典教育的僵化做法之提倡。正是在这一背景下,吉第昂斯详述了“当代社会研究导论”这门课为什么不能被理解为一门体系化的社会科学课,它涉及历史和当代的社会制度的研究和理论思考,集合了社会学、经济学等诸学科的概念和方法,但不是一门讲授第一原理(first principles)的基础课。

吉第昂斯的文章引发芝大教授的强烈反应,本科学院的社会科学同事表达了声援,而贾德对他进行了猛烈攻击(吉第昂斯在给贾德的回信中(Gideonse to Judd, November 20, 1936),提到文章发表后他收到二十多封同事的信,其中哈钦斯本人的信表达了中肯的批评,只有贾德的信充满敌意的批评),在1936年10月22日写了一封语词激烈的信。从大学行政改革参与者的立场来看,他对哈钦斯的辩护可以理解,但他的信展示了另一些有趣的角度。贾德认为大学需要从基础的、整体的意义上打造一门社会科学课程,因为这样一门课程将知识连贯到中等教育,他本人在实验学校一直鼓励学生能有一个关于社会的“精确的思考”(accurate thinking)的“恰当的根基”(proper foundation);但很遗憾,他在吉第昂斯代表的大学课程里没有找到相应的内容。言下之意,吉第昂斯的社会科学导论缺乏根基,因为它过分强调现代社会不停的流变 (in constant flux),没有关注社会组织那些永恒的元素 (permanent elements),也缺乏贾德信中提到的教育需要提供某种安全感(a type of security)。显然,贾德教育行政思维的背后是对理性和稳定的高度责任感,因此他认同哈钦斯对大学教育散漫无序的批评;然而,根基、系统、永恒这些词正是让吉第昂斯及其社会科学同行对哈钦斯改革极端反感的原因。

在1936年11月20日给贾德的回信中,吉第昂斯重申反对教条式地灌输任何系统的知识的立场,并反对贾德将他称为个体主义者,而他所表达的是和杰尔姆·克尔温、路易斯·沃斯这些真正的同道以及许许多多参与到课程改革中实践者的心声。作为社会科学导论(social science II)这门课程的教授者,他说感受到被迫接受这样一门课程的安排,唯一的反抗方式就是把这门课教成他们理想中的样子。这门课才上了三星期,尚处于实验之中,纵有许多不足之处,但岂是贾德这样的局外人(outsider)可以评头论足的?他将贾德称为局外人,与包括他自己在内那些真正投入这门课的教员——教育的实践者——置于对立的地位。显然,贾德在他眼里代表了缺乏社会科学相关领域专业知识而又想对高等教育指手画脚的行政力量,教育学因此就是这种行政力量的帮凶。

贾德和吉第昂斯之辩与杜威和帕克之争形成了一个鲜明的对比。可以看到,贾德时代的芝大教育系已全面转向对教育行政的研究和参与,以专家的身份掌握了中小学师资推荐、大学考试和评估、大学行政改革等一系列高地和时机;贾德本人无疑是一位深具领导力的系主任,他培养了大批的中小学行政高层以及教育领域的专家。或许也正因如此,他深得历任校长的器重,在大学行政层有持久的影响力。然而在非教育学的大学同道眼中,正如吉第昂斯所言,贾德是大学通识教育的局外人或者外行,他缺乏对社会科学各领域知识的深层同情和理解,也缺乏对教育中必然包含的不确定性的包容。一言以蔽之,贾德过于像个工程师,而非一个自由氛围中培养出来的大学学者。

五、结 语

杜威到贾德的过渡是一个时代的缩影,它处于美国研究性大学突飞猛进发展的阶段,传统的师范教育在一个学历膨胀的年代面临转型的压力,而大学系科也在寻求更加科学化的道路,并且树立学科的壁垒以确立其权威与地位。大学管理在这一时期进入全新的时代,大学变得越来越像工业组织,有其各自的职能部门,而且寻求效率和利益的最大化。杜威进入芝大的时候,还是这所大学的草创阶段,杜威与密歇根大学的密友和同道一起,怀抱以人的行动来理解教育的思想和热情,创造了实验学校这样的实践基地,并且得到了芝大教授的广泛支持,这是一次得天独厚的教育实验。它从实践上阐发了杜威教育即社会的理念,社会在这里意味着打通家长与学校、大学与基础教育、大学里的学科之间的重重隔阂。教育学科因此扎根于大学的自由氛围,它不同于人文主义修养,有更广泛的现实社会关怀,但是能够回应人文社会科学大传统的问题,在面向未来的展望上能够吸收最新的心理学、生物学等学科的研究发现。简而言之,教育学科应该是凝聚大学教育力量的学科,因此它是一门自由科学。

杜威向贾德的过渡正是进步主义逐渐向科学管理主义让渡影响力的时期。贾德的教育理想是培养工程师一样的教育专家,一方面他比杜威有更强的教育行政的野心,准确把握了大学科层化和职业化的趋势,认为教育学科凭借对考试、课程评估和学习效果的科学测量方法能够独领风骚,提供专家式的咨询从而垄断对部分教育问题的发声;另一方面,他通过各种手段提高教育学科的入学门槛,让教育学科和一线的教师群体的关切越来越远,其目标是培养学校的领导者而不是教育的实践者。贾德的改革很大程度上提升了教育学的职业地位,培养的学生能够更好地就业,但教育学在大学共同体内部的影响比起杜威时代不升反降。有很多像吉第昂斯这样的自由主义学者对贾德理性的工程化学科建设方式感到不满,芝大教育系内也一直存在反对声音。教育学科和社会科学学部其他学科之间的分裂自贾德改革开始就埋下了,从长远来看,它损害了教育学科在大学共同体中的声誉,也是芝大教育系解散的原因之一。

贾德与杜威之争折射出的是教育学在现代研究型大学立足的方向之争。杜威并不认同人文主义的教养式教育,其教育设计以行动为指针,以人在行动中的见解作为知识的源泉 (王利平、赵启琛, 2022)。而心理学、生物学和社会科学在20世纪初的发轫即从人与环境的关系重新理解人的情感和认知过程,这些学科也是研究型大学重点发展的对象。杜威所言教育是一门自由科学,正是在这样的大学氛围中孕育而生。教育乃一门实践学科,但并不是基于熟练和重复经验意义上的实践,而是基于探索与发现意义上的实践,因此它是科学。教育的终极目标并不是客体化的知识系统的扩充,而是通过有见解的知识的发现而育人,其在育人方面与古典教育并无二致。(教育与科学研究的对立,古已有之。马鲁在谈到智者学派的人文主义时就指出,智者学派虽然开辟了众多教育的途径,但是他们对一切过头的技艺都持有怀疑态度。对希腊人来说,儿童和少年之所以要学习,“不是为了成为一个专家,而是为了能够教育自己”[马鲁,2017:128]。)

贾德同样以科学作为教育学的身份定位,但他将科学界定为依据事实说话,并使之与人的情感和任何形式的超越性思维无形中对立起来。高效的工作能力和严谨求实的态度使贾德敏于把握大学改革的方向,并且能够迅速而有效地达成教育学的职业化。职业化意味着坚固学科壁垒,在研究对象、方法和培养方案上确立学科的不可替代性,也意味着完成学科的内部再生产机制。与杜威相比,育人并不是贾德建立的教育学之核心关怀,而学科体系建设才是贾德最有热情和建树的领域。

杜威和贾德留下的精神遗产是丰厚的。正是因为教育学科的特殊魅力,才有育人与学科建设的双重压力,这也是今天回顾杜威与贾德之争的意义所在。

转自:北京大学教育评论

2023-03-08

2023-03-08 浏览次数:

次

浏览次数:

次 返回列表

返回列表